- 首頁

- 女權主義教學法的指南

– 女權主義教學法的指南 –

女權主義教學法並非一個工具箱、一本攻略、一張實踐清單,或是一種特定的課堂安排。它是一種囊括性的哲學-為結合女性主義價值,以及教與學相關理論和研究的一門教與學之學說。

它源自於我們的信念與動機:我們為何而教?學生為何而學?學習的目的又是什麼?我們已知教與學動機對結果的影響很大,如 Keith Trigwell 和 Mike Prosser 所示,相較於教師的實際教學策略 (「人們做了什麼」)(78) ,教師在教學上的意圖(「為何人們會採納這特別的策略」),對學生學習的影響會有更大的影響 。他們的研究顯示,對比上以教師為中心和以資訊為主導的方法,教學若是有目的性地關注學生,並以轉變學生概念架構為目標,將可導向更深層的學習實踐(Trigwell 98)。這其中蘊涵為教師對授業、學習、知識傳承的基本信念與價值極為重要。

在這指南中,我們將解釋女性主義教學法背後的基本信念、價值與意圖,以提供給特定的課堂(任何的課堂)審慎地運用,因女權主義教學法可提供給所有的學科參考。(想知道更多專注在女權主義教學法,特別是女性研究課程課堂中的探究,請參見 Holly Hassel 和 Nerissa Nelson 的《著名的女權主義教學法:女性研究裡的聯結與轉化 (A Signature Feminist Pedagogy: Connection and Transformation in Women’s Studies.)》。

儘管,這指南不是一本女權主義的入門手冊,還是做了以下假設:

我們活在父權社會下,而根據 Allan Johnson 的學說,我們定義這個詞彙為由「男性支配、以男性為主、與男性一致」的社會建構(5)。

基於歷史、文化、權力與意識形態間的複雜互動對人們生活經驗的影響,差異亦存在於「群體間」。(McLaren 43)

「女性」的概念並非獨立存在於其他身分認同之外。其實,身分認同是具「交集性的」,是一個體認不同的身分認同面向和壓迫體系間之連結與糾結關係的詞彙。

此指南的架構

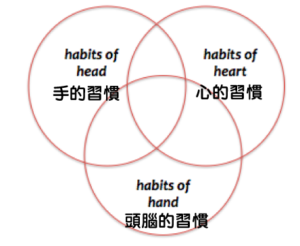

除了前面的女權主義假設外,我們另提出一個重要的教學假設做為本指南之架構。那就是我們應試著將我們的實踐,貼緊我們的價值與信念—也就是 Lee Shulman 所說的,以「心與頭腦的習慣」來指引「手的習慣」(56)。

頭的習慣為我們思考與認知事情的方式

頭的習慣為我們思考與認知事情的方式

心的習慣為引導我們方向的價值觀

手的習慣為由我們頭腦與心的習慣所指引的實踐行為

這三者並非互不相關,反而是相互連結且重疊的。

此架構來自於 Lee Shulman 的「著名教學法」。

頭腦的習慣

何謂知道?

如何知道我們知道什麼?

源自認識論

女權主義教學法起源於特定認識論的架構,或知識概念。它批判學習與認知的傳統見解,並提供另一種承認權力與知識間之內在連結的認識論替代架構 (Chick and Hassel)。

「真理是什麼?權威又是什麼?我該聽從何者?對我而言什麼才是證據?我如何知道我們知道什麼?…我們對真理與現實本質,和知識根源的基本假設,會塑造我們如何看待這世界,以及作為這世界一份子的自己。它們影響了我們的自我定義、我們與他者互動的方式、公眾形象與私我形象、我們對生活事物的控制感,以及我們的道德概念。」 (Belenky et al 3)

於 1986 年,為了回應 William Perry 的研究,Mary Field Belenky、Blythe McVicker Clinchy、Nancy Rule Goldberger 與 Jill Mattuck Tarule 等人著作了《女性認知的方法(Women’s Ways of Knowing,WWoK)》。William 的認識論發展模型,已被廣為運用在了解大專學生如何思考關於權威、知識,以及真理等事物 — 縱使他的原創發現是取自 100 位哈佛男學生的有限樣本而來。藉由研究不同情境中的135位女性,WWoK 延伸了 Perry 研究中他們認為不合宜,且過於一概而論的路徑。(3)他們的研究發現這些女性覺得以男性與理性學科為框架的傳統學術成果很有價值,但她們也同時認為在學界以外所學的事物,如友情、師生關係、人生中的危機、社群等,也一樣有價值。(4-6)

除此之外,深入訪談中受訪者頻繁地以「聲音」做為隱喻,來代表其經驗,從而顯現出聲音、心智與自我的「複雜的糾結」感(18)。

儘管其書名意指所有的女性均有一系列不可或缺且源自自身的思緒,但此研究仍打亂了傳統上將標為「女性」的知之形式,描述為不理性、不可靠、無關緊要,與次等的簡化階級制度。

從社會建構主義認知到,知識為社會產物,這挑戰了歷史上對知識的觀點,即其為個人心智的產物(Barkley, Cross, and Major)。 這種個人主義也帶來了哲學家與教育家 Paulo Freire 著名的論述—「儲蓄式」教育模型:知識為「那些自認自身學識豐富者餽贈給他們認為知識淺薄者的一種禮物。」教育是一種儲蓄行為,而學生則為一個接收靜態資訊的被動、空洞的容器。(Freire 72)

被女性主義教學法影響的教師,不會認同這種點對點教與學的觀點,而會採用更複雜的社會化知識建構程序,如互動、合作、交涉(Barkley, Cross, and Major)。他們努力融入學生,成為知識社群的同儕,而非長者或外人。在此,每位學習者都會帶來在不同社會場合與群組中,被特定經驗影響的特定觀點(或「立場」[Harding])。因此,在理想的情境中,學生與老師將共同互相學習,集體且自願地一起共同建構知識。

經驗與情緒的角色

藉由將自身的整個身分-即學生與老師-融入學習,女性主義教學法也拆解了過於簡化的「教室對真實世界」二分法 (Lal) 。舉例來說,個人經驗被認為是一種可信且有價值的知之型態。它自身並非是獨立完整的知識,但它也不是沒用或是較差的,而是藉由與其他知之型態連結而產生作用。

「情緒認知的缺乏不等於是指沒有情緒…這也不代表隱藏的情緒對人們是毫無影響的,包括他們所闡述的價值與觀察、思維或行動。」(Jaggar 493)

生活經驗的整合所指的是:情緒亦被承認為「何謂知道」與「如何知道我們知道什麼」的一部分。從這裡女性主義教學法脫離了 Freire 的批判與解放教學法。在破壞支配型態方面,Freire 的批判與解放教學法與女性主義教學法是相關的。他認同西方將理性視為通向知識之路徑,因此他相信,對抗壓迫最好的反制為理性,而非情緒性的意見與行動。但獨尊理性「卻會將其反方貶為非理性的他者,而這一直以來被理解成女性的領域和其他特異的他者」(Ellsworth 94)。Alison Jaggar 解釋道:若要把成為「不為情感所動的調查員」當作目標,且謹守理性與邏輯的原則,這只是再次確認「現今當權群體的知識權威」,並錯誤地將原本「有幫助且必須的」情緒抹滅成「對知識建構無益」(495, 487) 。

要擁有信仰、價值與信念,必然需要擁有情緒,因此在課堂中,我們必須承認情緒的存在能促進更強、更多的批判性理解。舉例來說,爭取平等與正義可能會帶來挫折感、憤怒、壓力、寬慰、愉悅及驕傲。辨別出經驗、情緒和行動之間的關係,將可幫助學生搭起課堂與「真實世界」、個人與政治、,以及理論與實踐間的橋梁。

「與全部西方知與說之形式相反,承認所有的認知均有偏頗,每個人亦都有無法知道的基本事物-這情況僅能藉由課堂中彙整偏頗、社會建構的知識稍微改善-也因此我們必須根本地重新構思『教育』與『教學法』的理論」。(Ellsworth 101-2)

值得被注意的是,為了避免被簡化成極端的二分法,女性主義教學法指出,雖然觀點、情緒,與所導致的意見對學習均有影響,但它們也應該被理解成具有脈絡的、有限制的,及被權力架構制約的(Ellsworth)。因此,女性主義課堂並非只是毫無批判性地分享情緒,而是分析它們如何影響觀點與行為(Ellsworth, Rabinowitz, Fisher)。藉由不同,或甚至是相牴觸之經驗與觀點的交集,便可產出更豐富的知識,所以上課的其中一個目的,即是溝通〔跨越〕 差異(Ellsworth 115)。

心的習慣

我們重視什麼?

我們的承諾為何?

批判性地檢視權力與權威

女性主義教學法的核心就是對權力與權威等概念之關心。自女性主義誕生以來,它一直對各種形式的權力予以批評。儘管定義女性主義關於權力具體的立場,似乎野心過大,但我們還是能夠在女性主義中,找到一個對女性、有色人種、同志族群,及其他失能群體在結構性從屬關係中的共通批判。因此,女性主義教學法要求教師考慮課堂中複雜的權力動態。誰擁有權力?如何運用權力且為了什麼目的而用?權力如何影響教學與學習的過程?

讓我們更清楚地說明,女性主義教學並不否認權力的影響,或是天真地把課堂想像成一種沒有複雜權力關係的空間。Elizabeth Ellsworth 在著作《為何我們仍感到無力?面對批判性教學法的壓迫迷思 (Why Doesn’t this Feel Empowering?: Working Through the Repressive Myths of Critical Pedagogy)》中,就警告過不應有這種欺壓性的理想主義。她發現批判性教學法(包括但不限於女性主義)常會藉由開放性討論,和學生即老師的技巧,塑造出一種「平等的假象」,並疏忽地留下老師與學生間體制化的權力差異(99)。有別於這種權力漠視,女性主義教學法為了不再把教師當作課程的中心,並認識到學生的個人經歷,承認課堂源自於權力結構的空間。無論你喜歡與否,教師的角色即戴著許多威權的徽章,而學生的角色則附有必須尊師重道的假設。

我們必須注意到,女性主義並非全面地認為權力只是一種摧毀性與駕馭性的力量(Young 155)。反之,許多女性主義理論的著作,點出權力被理解為一種生出力量的可能性,對一直以來被邊緣化的群體賦予力量是極為重要(Okin 136; Lorde)。bell hooks 原本「極為擔心運用權力的方式,會延續階級菁英主義與其他形式的支配」(187),但後來她也承認有些權力的運用方法是極具成效的。簡單來說,權力的影響取決於誰擁有權力及其意圖。賦予學生力量來反思其課堂地位,把自己視為知識擁有者,並思考其暗喻的權威;這些都代表著朝正確方向的有價值作為,因為它們可促成學生對權力的認知。但是,他們最終仍無法更正社會歷史權力分配的不均,和認知到權力其實與真正能得到權力並不一樣。

身分認同的複雜性

女性主義教學法致力於對身分認同的微妙理解,例如包括承認學生間的差異、教師與學生間的差異,以及班級與課綱作者間的差異。這種對人們生命經歷差異的重要承認(McLaren 43)讓我們相信「平等信念」,一種對正義與公平的渴望,也就是在特定情境中對學生個別身分、歷史、需求的關心,而非假設班級中每個人都一樣,這觀點帶我們到 Peña、Bensimon,與 Colyar 的論述(48)。被女性主義教學法影響的教師,亦會處理這些被拭去、噤聲、缺席或屏除在外的身分與聲音。

在知識的脈絡與社會本質,及特定與偏頗所組成知識的立場上,對身分認同採取的這種看法,形塑了女性主義教學法的基礎信念(Haraway 412-414)。除此之外,對身分認同的這種認知也會讓學生注意到所有知識背後均有其立場。換句話說,我們努力將知識並非以中立或超然的事實呈現出來。

「交集」的概念將身分認同概念本身所遮掩掉的多元對立納入考量,把我們對身分認同的理解更進一步向前推(Crenshaw 1242-1243)。這也代表,每個人可具有多種社會角色,且這些角色在不同脈絡下也會有所重疊或變化。與地位、權力,和權威相關的所有身分認同面向,均與課堂互動相關。這些身分認同包括性別、族裔、種族、性傾向、語言、移民身分、年齡、身心狀態,與宗教。雖然部分身分認同或許顯而易見(如語言),但其他的身分認同則須經由揭露方能得知(如性傾向、宗教,或種族)。就連隱性的身分認同也可能影響個人在課堂中如何選擇與他人互動,或如何進入教室這空間。

「相較於將性別、種族階級、與民族當作不同壓迫系統來檢視,交集探討的是這些系統如何互相建構,或如英國黑人社會學家 Stuart Hall 所述,它們如何互相定義。」(Hill Collins 63)

賦予身分認同價值,常轉換成明確探討身分認同議題與形成的課程內容。這種類型的對話具有親近性,也需要敏銳性。如同教師須選擇分享他的哪一個身分認同面向,我們亦須避免強迫班級成員「出櫃」或表明他原本沒有想要分享的某些身分認同。雖然個人經驗可豐富化知識創造,但將他人「出櫃」等的侵害舉止,將負面地影響社群感、信任,與共同的努力。

不將身分認同的角色納入考量,會讓既有社會結構在無人質疑的情況下繼續運作。Jerrie Cobb Scott 將其稱之為「非批判性惡意識」-形容被動地接受僵化與無法動搖的社會階級(引用於 Highberg 58 中)。教師、其學生,及課程文本所帶進課堂的多重身分認同會持續存在,並帶來影響。我們盡力認知到這些身分認同,並相信藉由認知與承認這些身分認同的存在,我們不僅在課堂中會創造出一個更深層的社群感與團結感,學生也會更能理解他們周遭的世界,和真理不確定性的本質。

社群的重要性

與團結性和結盟兩者一併理解下的社群,位在女性主義價值系統的中心(hooks 43)。做為一個概念,社群指的是成員意識到自己是群體的一員,以及成員們如何基於這個理解而建立關係。女性主義認為在父權體制下社會化的女性,和其它歷史上被邊緣化的群體,已被教育成會互相畏懼對方,並相信他們自己「毫無價值,或需要與男性連結才有價值」(hooks 43)。社群為女性主義理論與政治目標的工具,團結的價值也同樣地引導女性主義教學法。

因此,做為它成功的核心,女性主義教學法特別致力於傾聽、演說、承擔風險、尊重、和解、與相互關係等想法。課堂提供了能仿效團結與權力分享等價值互動的機會,並可促進壓迫架構的暴露與拆解,以及行動組織等目標。社群建立的實踐包括討論性學習、合作性作業與評量、提升自覺的練習,和連結課堂學習與外界社群行動的活動與資源。

手的習慣

我們該做什麼?

如何實踐我們的信念與價值?

做為一個理論而非策略,女性主義教學法不會「自動地排除任何技巧或方法」(包括講課),而是點出「特定技巧對教育目標的關係」(Shrewsbury 14)。換句話說,雖然它們全部都代表著頭腦與心的習慣,但手的習慣仍有許多型態-是一種能夠幫助我們校準,維持我們對自己的行動,以及目標決心的批判性意識。這種特意的校準,大自巨觀(課程設計、學習環境),小至微觀(特定課堂活動與作業),都會進行。

課程設計

早在上課的第一天前,女性主義教學法即影響課程發展。Grant Wiggins 與 Jay McTighe 的反向設計理論,就引導教師校準課程特點與其目標。從大家所追求的「持久理解」開始,然後進行反向作業,找出真實學習證據,最後才是促進學生產出這些證據的活動(Wiggins and McTighe 17)。在課程設計意圖、價值,與信念的校正之外,這種以學習為中心的方法會針對從內容而生的特定脈絡、學生需求,以及如學校要求等外在因素而客製課程。女性主義極為專注人、特定脈絡,與長期目標間的差異,因此與反向設計的目標產生了共鳴。

「在這國家,女同性戀是一種貧困-如同有棕色的皮膚,如同身為女性、如同單純貧窮。危險的是將壓迫排名,危險的是不去承認壓迫的針對性。」(Moraga 29)

「在這國家,女同性戀是一種貧困-如同有棕色的皮膚,如同身為女性、如同單純貧窮。危險的是將壓迫排名,危險的是不去承認壓迫的針對性。」(Moraga 29)

藉由三個課綱設計模型,Chandra Talpade Mohanty 展示了課程如何傳達權力的相關議題。雖然她著重在女性研究課程,但她所製作的分類卻在所有課程中都很實用。

- 觀光客模型:根據這個模型所設計的課程,會運用異國的他者做為將傳統課綱多元化的「香料」。無論其意圖如何正面,此策略常會複製關於某些群體支配他人的標準假設。學生會從根本上將自己與研究對象完全切割,並重蹈既有階級制度之覆轍。換言之,在沒有正視事實的狀況下,學生們「參訪」了課程內容。如此一來,「權力關係與階級制度」將完好無缺,同時「複製了中心與邊緣的概念」(546)。

- 探險家模型:此設計的課程會將異國的他者置前,通常會在其標題就可看見(如《亞洲女性》、《第三世界文學》)。在這種類型的課程中,他者的經歷總是會被拿來與標準經歷比對,再呈現,也就是學生會以自身言行為標準,他人言行為異國的、奇怪的。雖然這些課程的意圖是正面的,也就是將時間與空間貢獻給被疏於研究的內容,但他們仍將學生放置在「我們」,而其他群體在「他們」的位置。

- 團結模型:此模型設計的課程著重在不同群體、議題、歷史等的連結與交集。它堅持知道與存在的複雜性,並強調「相互關係、共同責任,與共同興趣之間的關係,為女性主義團結定錨」(548)。最後的這個方法,最終可幫助學生看見課堂與真實世界掙扎的連結。藉由專注在跨越階級、國家、種族等傳統分化,它可幫助學生領悟人類經歷的相互連結。

雖然 Mohanty 的模型有效地幫助了教師安排相關教學內容,但無論內容與學科為何,女性主義教學法的準則與價值仍可幫助課程的設計。有關不同學科如何建構知識與教學的資訊,請見 Chick、Haynie ,與 Gurung 的 〈從一般到特色教學法:教導學科理解〉(2009)。

學習環境

女性主義教學法的社群價值,已轉換成培育對話、歸屬、合作、聯盟等知感的課堂實踐。這些實踐不僅源自於女性主義的價值(心的習慣),也源自於對知識建構的承認,也就是知識並非是在孤立環境中形成,而是在社群中建構而成的(頭腦的習慣)。

「安全」空間?

「安全空間」一詞意指一個無威脅性與無傷害性的課堂。理想地說,安全空間應是一個能促進社會正義議題討論的空間,且不會藉由評斷、強迫或痛苦導致其參與者陷入險境。這種理想的「安全」早已成為女性主義課堂的擔憂,且其對女性主義教學法的目的來說,也在近期也被批評為矛盾地反直覺。如 Jeannie Ludlow 所提及,女性主義課程的存在本身就已被某些學生視為具威脅性(Ludlow 12)。「安全」為一種易變的概念,對佔據不同地位的人會有全然不同的意義,因此問題也變成:當我們說我們將致力於創造安全空間時,我們在意的到底是誰的安全?追求詰問特權的教學法或許會讓既得利益者感到受威脅,而關於性與種族差異的對話也有令人不舒服的風險(Porter and Leonardo 153)。

與其追求建構一個安全、無衝突的區域,我們應該專注在製造一個對緊張關係、意見相左持開放態度的對話-也就是 Ludlow 所說的「競爭空間」,一個支持而非阻止衝突的課堂(Ludlow 40;McIntyre 88)。這種「風險的氣氛」將挑戰學生重新思考優勢結構,及他們自己在這些結構中的角色,同時承認這種過程的難度與存在的風險(Ludlow 45)。社會不平等並不是對身在其中的人毫無風險,減免其不適感就只是將有害的議題消毒而已。試圖製造令人感到「舒適」的不平等結構討論,也因此會將這種結構具體化,並觸發女性主義教學法欲終結的心理暴力。反之,當我們轉向競爭空間時,我們將能夠在我們的教室中,進行與不平等相關所有殘忍行徑的論述。這不代表它是一個能為所欲為的課堂,但所有的經驗與意見都同等有效。反之,每個班級社群都須為自己擬出有效貢獻與合宜言論的限制。這可藉由課綱說明、教師示範、後設討論,與第一堂課中的明確討論來達成,讓班級將其注意力放在自身課堂討論的品質與基調。

噤聲與反思

做為批判性詰問不平等系統的方法,女性主義非常清楚噤聲(Silence)如何被用來壓迫他人,和箝制認知、跨差異聯盟,及社會改變等的擴散。因此,為防止既有權力結構的持續,並將被動容忍優先於主動團結之前,女性主義教學家須小心避免複製同樣使人邊緣化的噤聲。

噤聲與自我反思常並行,理想地來說,可讓學生個別檢視班級討論與練習批判性內省,但如 Megan Boler 所警告,在這些沉思的當下,自我反思(如被動同情)或能讓我們藉由「簡單認同」,也就是簡化歷史複雜性成為過於簡潔的包裹,去忽略我們相互的責任,來避免面對我們的不適感(Boler 177)。此外,Shafali Lal 點出噤聲可經由讓某些議題成為禁忌,而威脅課堂的批判本質,這將危害師生間的親近感與信任(Lal 12)。

雖然噤聲與自私的反思,可能會在課堂環境中造成興趣缺乏與支配的出現,女性主義教學法仍追求其它形式的噤聲以做為改變的機會,甚至醞釀改變。女性主義教學法推崇來自動搖「真理」之有意義的改變、探討歧異、利用差異,與從個別弱點學習。在視競爭空間為成長地方的課堂中,確定性與快速反應可能會阻礙學生思考他人的分析、意見與證言,以及挑戰他們自己的想法。因此,討論最重要的部分是有目的性地傾聽、思考,和內化。Berenice Malka Fisher注意到目標並非「完全同意」,所以她指向 Susan Bickford 的「政治傾聽」想法:

以政治討論的正式參與者身分去努力關注每一位講者,且因支配關係扭曲了我們的期待與詮釋,我們亦須努力去注意演講中我們可能會傾向去誤讀或斥之以鼻的面向。(142)

根據 Eunice Karanja Kamaara、Elisabeth T. Vasko 和 Jeanine E. Viau 的論點,有目的性的噤聲也讓我們能夠「避免將我們的觀點套到他人所說的話上 … [並]創造空間給已說出的話,讓其沉入我們的思緒與心中」(59)。當課程包括政治性與創傷性議題時,我們知道學生-就如我們自己-進教室時,就會帶著充滿情感的經驗和觀點。因此,女性主義課堂就變成一種既是私人又是公眾的空間,並在這空間內我們肩負「說話主體的能動性」,以及 Lori E. Amy 所述的「道德見證責任」(Amy 58)。為避免被動傾聽,噤聲的時間應變成學生與我們自己主動反思的時間、刻意面對他人令自己感到不舒服的想法、詰問我們個人對討論的回覆,以及分析我們對個別主題的立場如何影響我們對此對話的反應。藉由利用集體噤聲與集體反思的高成效潛力,女性主義教學法將思考的過程賦予價值,並為邁向有意義之改變的作為,提供開始的時機。

關於我們的課綱

在課綱中,要實現女性主義教學法的原則可藉以下的方式:納入一個評論專區,明確且透明地敘述課程設計與教學選擇;提供一則關於課堂動能與隱含價值或假設的聲明;有效批判性討論的敘述(包括噤聲的角色);提供大學書店外可獲取課程所需課本的來源清單;社群組織和同盟大學資源的相關資源清單;以及納入一個專區,以提供參與討論(discussion)和自我激發(stimming)的其它形式選擇。

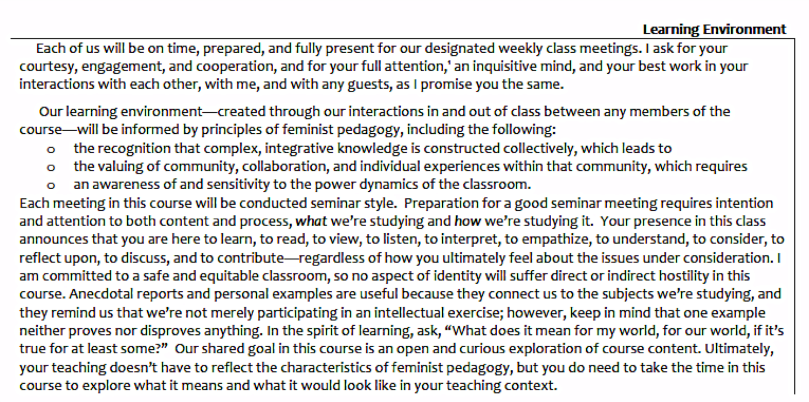

學習環境

為了我們每周指定的班級聚會,我們每個人都會準時、做好準備,且專心。請你們保持禮貌、參與課程,以及配合,無論是在你們之間的互動,與我的互動,還是面對任何訪客,上課時,我也希望你們能專心、帶著一顆求知的心,和盡最大的努力。我同樣承諾我自己會盡力做到。

我們的學習環境-一個經由我們任何人之間,在課堂內外互動而產生的環境-將會由女性主義教學法原則來引導,包括:

- 承認複雜、整合知識是集體建構的,進而促成

- 對社群、協作,和個人在社群中經驗的重視,而這也需要

- 對課堂的權力動態有認知且具敏感性。

這堂課每次的會面,都會以研討會的形式進行。一個好研討會的準備,需要對內容與過程有意圖與注意力,我們在讀什麼,以及我們如何讀它。你在這課堂中的 出現代表著你要來這裡學習,來反思、來討論,以及來貢獻-無論你最終對討論議題的感覺如何。我堅持維護課堂的安全與平等,讓這課堂中無論是持何種認同的面向都不會遭遇到直接的敵意。軼事報告與個人範例均有價值,因為他們將我們與我們研究的對象連結,並提醒我們:我們不僅是在進行一個學術的習作;但請銘記在心,一則範例並不能證明或推翻任何東西。秉持著學習的精神來問「這對我的世界代表什麼?若這至少對某些人來說是真的,又對我們的世界代表什麼?」在這課程中,我們共同的目標是開放課程內容並進行令人好奇的探究。最終,你的教學並不需要反映女性主義教學法,但在此課程中你還是必須花時間探究它的意義為何,以及在你的教學情境中,它會呈現什麼樣貌。

在課堂中

對於那些「想要創造能夠檢驗我們權力結構的空間,面對整個社會的各種主義,和將我們學習者的心聲效化並肯定」(61)的人, Ming-yeh Lee 與 Juanita Johnson-Bailey 推薦以下在課堂中的特定行為:

- 詢問學生並運用群體匯報

- 利用科技來處理具敏感性的討論

- 聲明我們的權威

- 促進新知識與矛盾知識的理解過程

- 選擇文化多元的教材

他們給每個建議的註解(61-63)對進一步理解這些實作來說極為重要。

女性主義教學法;原則、理論,與應用的課程手冊

WGS 302 :性別與教學法

女性與性別研究課程

范德比大學 2015年春季學期

Nancy Chick博士

範例的手冊

范德比的性別與教學法研究所研討會(WGS 302)春季班的學生撰寫了一本課程手冊,收錄直接出自其課程閱讀中各原則的特定活動。在此呈現的內容代表著授權公開分享的作者。

引用文獻

Amy, Lori E. “A Pedagogy of Witness: Encounter, Crisis, and Transformation in Women’s Studies Classes.” Transformations 17. 1 (2006): 57-69. Print.

Barkley, Elizabeth F., K. Patricia Cross, and Claire Howell Major. Collaborative Learning Techniques: A Handbook for College Faculty. Hoboken, NJ: Jossey-Bass, 2004. Print.

Belenky, Mary Field, Blythe McVicker Clinchy, Nancy Rule Goldberger, and Jill Mattuck Tarule. Women’s Ways of Knowing: The Development of Self, Voice, and Mind. 1986. New York: Basic, 1997. Print.

Bickford, Susan. The Dissonance of Democracy: Listening, Conflict, and Citizenship. Ithaca, NY: Cornell UP, 1996. Print.

Boler, Megan. Feeling Power: Emotions and Education. New York: Routledge, 1999. Print.

Chick, Nancy L, Aeron Haynie, and Regan A. R. Gurung. “From Generic to Signature Pedagogies: Teaching Disciplinary Understandings.” In Gurung, Chick, and Haynie (Eds.), Exploring Signature Pedagogies: Approaches to Teaching Disciplinary Habits of Mind.Sterling, VA: 2009. Print.

Chick, Nancy and Holly Hassel. “’Don’t Hate Me Because I’m Virtual’: Feminist Pedagogy in the Online Classroom.” Feminist Teacher 19.3 (2009): 195-215. Print.

Crenshaw, Kimberlé. “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color.” Stanford Law Review 43.6 (July, 1991): 1241-1299. Print.

Ellsworth, Elizabeth. “Why Doesn’t This Feel Empowering? Working Through the Repressive Myths of Critical Pedagogy.” Harvard Educational Review 59.3 (August, 1989): 297-324. Print.

Fisher, Berenice Malka. No Angel in the Classroom: Teaching through Feminist Discourse. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2001. Print.

Freire, Paulo. Pedagogy of the Oppressed. 1968. London, UK: Bloomsbury, 2000. Print.

Gatens, Moira. “Modern Rationalism.” A Companion to Feminist Philosophy. Ed. Jaggar, Alison M. and Iris Marion Young. Blackwell Publishing, 1999. Blackwell Reference Online. Web. 12 February 2015.

Harding, Sandra. The Science Question in Feminism. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1986. Print.

Haraway, Donna. “Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective.” Feminist Theory Reader: Local and Global Perspectives. Eds. Carole McCann and Seung-kyung Kim. 3rd ed. New York: Routledge, 2013. 412-426. Print.

Hassel, Holly, and Nerissa Nelson. “A Signature Feminist Pedagogy: Connection and Transformation in Women’s Studies.” In Chick, Nancy L, Aeron Haynie, and Regan A.R. Gurung (Eds.) Exploring More Signature Pedagogies: Approaches to Teaching Disciplinary Habits of Mind. Sterling, VA: Stylus. 143-155. Print.

Highberg, Nels. “‘Beware! This is a Man!’” Feminist Teacher 20.2 (2010): 157-170. Print.

Hill Collins, Patricia. “It’s All in the Family: Intersections of Gender, Race, and Nation.” Hypatia 13.3 (Summer, 1998): 62-82. Print.

hooks, bell. Feminist Theory: From Margin to Center. 1984. New York: Routledge, 2015. Print.

—. Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom. New York: Routledge, 1994. Print.

Jaggar, Alison M. “Love and Knowledge: Emotion in Feminist Epistemology.” Feminist Theory Reader: Local and Global Perspectives. Eds. Carole McCann and Seung-kyung Kim. 3rd ed. New York: Routledge, 2013. 486-501. Print.

Johnson, Allan. The Gender Knot: Unraveling Our Patriarchal Legacy. Philadelphia, PA: Temple UP, 1997. Print.

Kamaara, Eunice Karanja, Elisabeth T. Vasko, and Jeanine E. Viau. “Listening and Speaking as Two Sides of the Same Coin: Negotiating Dualisms in Intercultural Feminist Collaboration.” Journal of Feminist Studies in Religion. 28.2 (2012): 49-67. Print.

Lal, Shafali. “Dangerous Silences: Lessons in Daring.” Radical Teacher 58 (Fall 2000): 12-15. Print.

Lee, Ming-yeh, and Juanita Johnson-Bailey. “Challenges to the Classroom Authority of Women of Color.” New Directions for Adult and Continuing Education 102.1 (Summer 2004): 55-64. Print.

Lorde, Audre. “The Uses of the Erotic.” Sister Outsider: Essays and Speeches by Audré Lorde. Freedom, CA: The Crossing Press, 1984. Print.

Ludlow, Jeannie. “From Safe Space to Contested Space in the Feminist Classroom.” Transformations: The Journal of Inclusive Scholarship and Pedagogy 15.1 (2004): 40-56. Web. 12 Feb. 2015.

McLaren, Peter. “White Terror and Oppositional Agency: Towards a Critical Multiculturalism.” In Christine E. Sleeter and Peter McLaren (Eds.), Multicultural Education, Critical Pedagogy, and the Politics of Difference. NY: SUNY Press, 1995. 33-70. Print.

McIntyre, Alice, et al. “Engaging in Cross-Racial Dialogue: Does/Can Talk Lead to Action?” Transformations: A Resource for Curriculum Transformation and Scholarship9.2 (Fall 1998): 81-99. Print.

Mohanty, Chandra Talpade. “‘Under Western Eyes’ Revisited: Feminist Solidarity Through Anticapitalist Struggles.” Feminist Theory Reader: Local and Global Perspectives. Eds. Carole McCann and Seung-kyung Kim. 3rd ed. New York: Routledge, 2013. 536-552. Print.

Moraga, Cherríe. “La Güera.” This Bridge Called My Back: Writings by Radical Women of Color. Eds. Cherríe Moraga and Gloria Anzaldúa. 27-34. London: Persephone Press, 1981. Print.

Okin, Susan Moller, 1989. Justice, Gender and the Family, New York: Basic Books. Print.

Peña, E. V., E. M. Bensimon, and J. C. Colyar. 2006. Contextual problem defining: Learning to think and act from the standpoint of equity. Liberal Education 92 (2): 48–55. Print.

Porter, Ronald K. and Zeus Leonardo. “Pedagogy of Fear: Toward a Fanonian Theory of ‘Safety’ in Race Dialogue.” Race Ethnicity and Education 13.2 (2010): 139-157. Print.

Rabinowitz, Nancy Sorkin. “Queer Theory and Feminist Pedagogy.” Twenty-First-Century Feminist Classrooms: Pedagogies of Identities and Difference. Susan Sanchez-Casal and Amie A. MacDonald (Eds.). Palgrave MacMillan, 2002. 175-200. Print.

Shulman, Lee S. “Signature Pedagogies in the Professions.” Daedalus. 134. (Summer 2005): 52-59. Print.

Shrewsbury, Carol. “What is Feminist Pedagogy?” Women’s Studies Quarterly (1993): 9-16. Print.

Trigwell, Keith. “Evidence of the Impact of Scholarship of Teaching and Learning.” Teaching & Learning Inquiry. 1.1 (2013): 95-105. Print.

Trigwell, Keith and Michael Prosser. “Congruence between Intention and Strategy in University Science Teachers’ Approaches to Teaching.” Higher Education, 32.1 (1996): 77-87. Print.

—. “Development and Use of the Approaches to Teaching Inventory.” Educational Psychology Review 16.4 (2004): 409-424. Print.

Wiggins, Grant and Jay McTighe. Understanding By Design. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development, 2005. Print.

Young, Iris Marion. Justice and the Politics of Difference. Princeton, NJ: Princeton UP, 1990. Print.

我們如何寫出這篇文章

在《女性主義理論:從邊緣到中心》(2015 [1984])中,bell hooks 確認以「強調集體與個人經驗的政治詞彙」(27)定義女性主義抗爭的需要。這個女性主義的願景承認我們運動的廣闊,及其目標的多元性。若一個群體的認同能夠提供人數的力量,它也拭去了我們大家帶給女性主義運動的珍貴差異。若我們每個人都能夠創造我們自己版本的女性主義,它將會混淆壓迫所共通的本質。換句話說,我們必須看到森林也必須看到其中的樹木,因為我們所對抗的,不僅是獨特的挑戰,也包括共同的挑戰。由此可見,女性主義重視協作和個人經驗;這在指南所述的教學方法中,應該非常明顯。

在寫作過程中,我們以 bell hooks - 與特別是這段引文 -來進行我們的任務。Ben 與 Nancy 與范德比大學研究生教師聯繫,這些教師經由女性主義教學法課程或教學中心的激進教學工作的參與,都對女性主義教學產生了興趣。基於 Grant Wiggins 與 Jay McTighe 的「反向設計」理論,他們按照他們想要藉由此指南達成的成果,而鋪設了指南的章節。

於2015年2月12日,指南的八位作者齊聚於教學中心,開啟了所謂的「女性主義教學法寫作馬拉松」。整整四個小時間,我們聽從 hook 引文的指示:我們既獨立地也集體地研究、寫作,與編輯這個女性主義教學法指南。那當下的過程本身也是一種團結的強大表現,及一個教與學的時刻。

您現在所見到的指南又已經過再次的修正,以確保其一致性、清晰度、與格式,但最後的成果卻難得地與原文差異甚小。

美國范德比大學教學中心網站授權翻譯與編輯

Translated and Adapted from the Center for Teaching, Vanderbilt University, USA